(2023.2.11)(2.26)(3.25)(5.14)(5.25)(5.31)(6.3)(6.6)(6.9)(6.10)

3年程前に自作した天井裏収納は、何とか物の出し入れが出来る状態までで終わっていましたが、ハシゴの出し入れが難しいので妻が操作が出来る方法を模索することにします。

ハシゴが上がった状態

ハシゴが下りた状態。真直ぐなハシゴにすると収納時に屋根に先っぽが、つかえてしまうので「くの字」になっています。

収納操作は、始めは手で後半はこのモップの柄を使って押上げます。つづく。

(2.26)

モップの柄は撤去して、このような物でハシゴを上に押し上げて

この位置まで上げると、微かに落下せずに跳ね上がろうとします。

さらに押し上げてロック用の板に乗せれば収納完了です。

下す時は、ロック用の板をクリアするまでハシゴを押し込んで引き下げれば降りてきます。つづく。

(3.25)

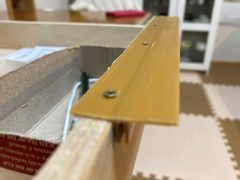

これはハシゴの最上部に取り付けるウェイト(廃材の鉄板)のつもりです。

鉄板製ウェイトを取り付けました。

ハシゴを小屋裏に押し込む途中でウェイトの重さにより、写真の位置ではかなり跳ね上がるようになって安全っぽくなりました。以前は何時落ちてくるかビクビクしていました(笑)

紙の筒で作った押上げ棒です。

跳ね上がったハシゴを小屋裏に収納する時に使います。木製の物より軽くソコソコの強度があるので女性向きかなと思います。

扉を閉める時に押し上げ棒を扉に引っ掛けておけば、閉めると同時に収納されます。つづく。

(5.14)

やはり妻には、ハシゴを押し上げるのは無理があるので、市販の小屋裏ハシゴの真似をすることにしました。

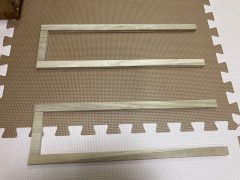

ハシゴを引っ張り出して、曲がり部でバラシました。

バラした内の一つを1300ミリに切って扉の裏側に仮固定。

もう一つを長さ900ミリに切って、固定したハシゴに丁番で接続

一番下の部分は、新しく作ったハシゴです。

長さは900ミリです。これも丁番で接続しました。

金具が未だ来ないので、臨時で当て木をビス止めして最終形を確認しました。

以前のハシゴはくの字に曲がっていましたが、今回は直線で3分割になっていて、折りたたむと短くなって扉と一緒に天井裏に収納されます。つづく。

(5.25)

大体の取り付け具合が分ったので一旦取り外して最終組立ての準備をします。

取り外した扉です。ハシゴ収納時はこの扉の丁番に、ハシゴの重量が掛かるので丈夫な丁番を手配しました。

これはハシゴです。3分割に折れ曲がる設計です。

ポンチ絵を書いて完成を目指します。つづく。

(5.31)

大きい丁番が来たので交換します。

これを2個付けました。今度は扉にハシゴ全部が載る設計なので丈夫な蝶番にしました。

これで強度は出ていると思います。

最上部のハシゴを取り付けます。中段、下段も取り付けて調整していきます。つづく。

(6.3)

ハシゴを収納する時に持ち上げる力は約10キロです。さすがに女性には、ちょっと重いので

ハシゴに付けたロープの先に

廃材鉄板の切れ端を2枚を

取付けて、これを壁の隙間に

入れ込みました。

これは、壁の厚みの中心付近を錘が上下するように考えたガイドです。

頂部に小滑車を付けました。鉄板の重さは5キロ。つづく。

(6.6)

ハシゴが下がった時のストッパーを、ずん切りボルトで作成しました。

ずん切りボルト上部です。これを左右2か所に取付けました。

ロープは5キロの錘に繋がっています。適当な錘を見つけて合計10キロに増やすと収納時の力を少なく出来るはずです。つづく。

(6.9)

何か怪しい物が出来ています。つづく。

(6.10)

以前解体したマッサージチェアの部品のダンパーを利用して、天井から5キロの重さで降りる速度をゆっくりにするために取付けてみました。

宜しければ動画を見て下さい。つづく。Please watch the video if you like.